押入れ収納のアイデア

クローゼットより奥行のある押入れでは、上下に加えて前後や左右も意識しましょう。

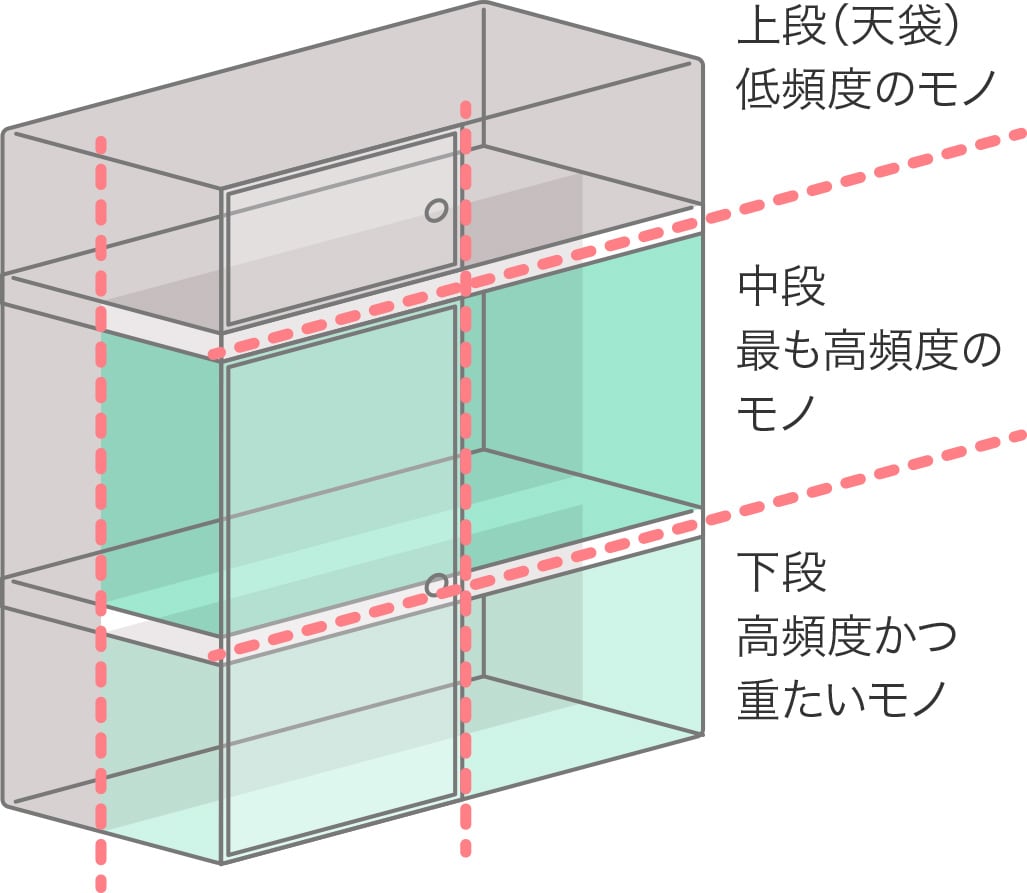

押入れ収納のキホン

押入れは上段・中段で区切る以外に、左と右、手前と奥、という区切り方を踏まえましょう。

- 上段(天袋)…低頻度のモノ出し入れしにくい上段の天袋には、普段取り出さない使用頻度の低いモノを収納しましょう。

- 中・下段…奥と手前を分ける・つなげる奥と手前をつなげるのが最も使いやすいです。分けて使う場合、奥側は低頻度、手前は高頻度のモノを収納しましょう。

特に下段は重たいモノを収納するのがオススメです。 - ふすま・扉も意識して左右で区分けする出し入れしやすくするために、左右で区分けしましょう。左右をつなげるならふすまを外すのもアリ。

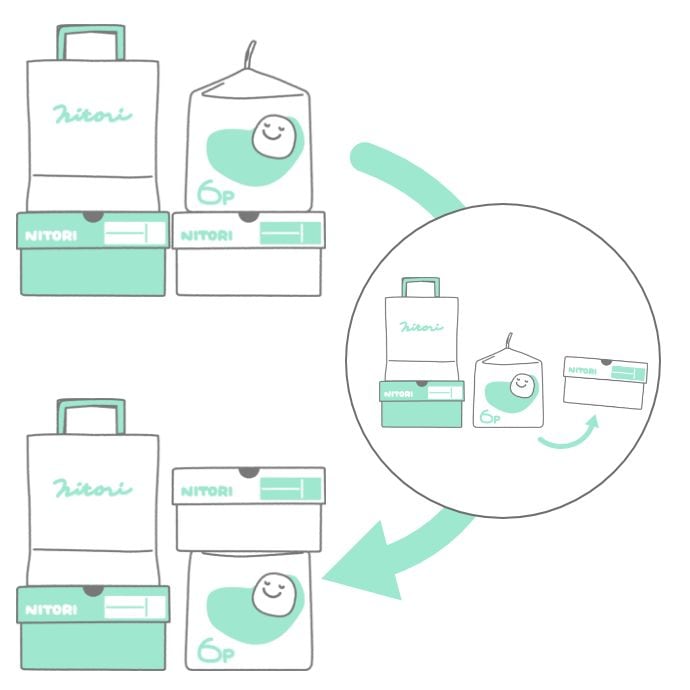

住所不定になる「直置き」は避ける

収納ケースやラックを使用する理由はホコリやシワにならないだけでなく、直置きよりもモノの住所が変わらないというメリットもあります。

直置きだと欲しいときに見つからず、余計な買い足しなど暮らしのストレスにつながっていきます。

収納用品は「しまう」以外に「整頓」することもでき、余計な時間やお金を減らせる効果もあります。

目次

なんとなく基本がわかったところで、ここからは実際に押入れ内のエリア別に収納方法をみてみましょう。

上段(天袋)の収納

ポイント取り出しづらい場所なので、使用頻度の低いモノを収納しましょう。また、取り出しやすいように軽いモノを収納するか、小分けにすることが大事です。

アイデア

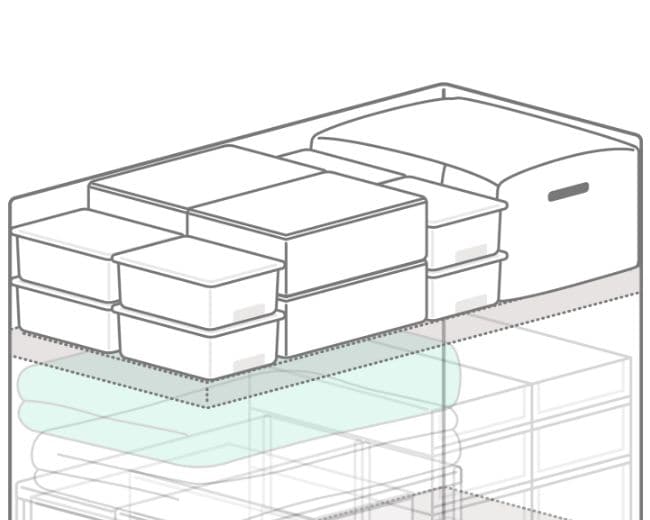

直置きではなく、収納ケースを使って取り出しやすい状態を作る

上段は奥行きがあるので、基本は前後で分けて、めったに取り出さないモノを奥、それなりに取り出す機会のあるモノは手前に分け、重くならないように小分けにしましょう。

ニトリのおすすめ

前後をつなげて使える大きなケース・ボックス

押入れならではの奥行を活用して大型のモノを収納する場合も、重たいモノは出来るだけ避けましょう。お客さま用の布団などが向いています。

中・下段に共通する収納のキホン

ポイント中段も下段も基本は押入れならではの深い奥行を有効に使うこと。収納ケースやラック、棚を使って、「もったいないスペース」を減らしましょう。

アイデア1/2

取りにくくならないよう、奥までつなげて使う

棚やラック、収納ケースなどを使って、手前から奥までつなげる使い方はシンプルだからこそ、とても使いやすいです。

ニトリのおすすめ

奥行を使い切る収納ケース・ボックス

ご自宅の押入れの奥行にあったサイズの収納ケースを選びましょう。押入れ用の長くて重ねることができる収納ケースをまとめました。

ニトリのおすすめ

自由にサイズを変えられる整理ラック

ふたつ揃えて前後につなぎ、大きいモノを収納したり、上下に重ねて棚のように使えたり、伸ばしたり、並べたり、重ねられるので、スペース使い切り度がカンタンに上がります。

アイデア2/2

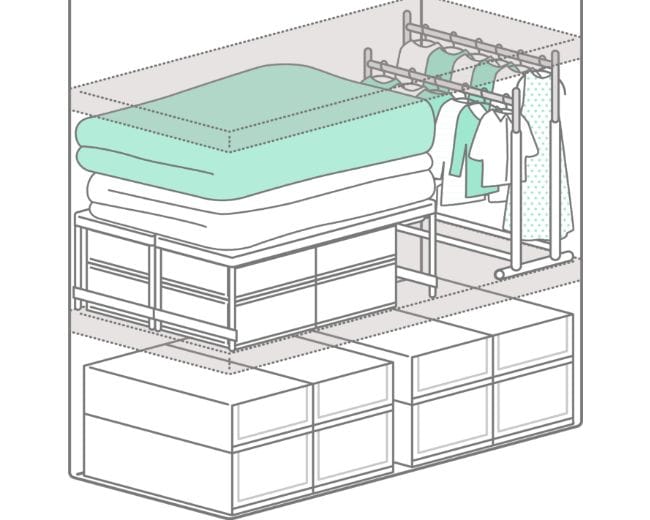

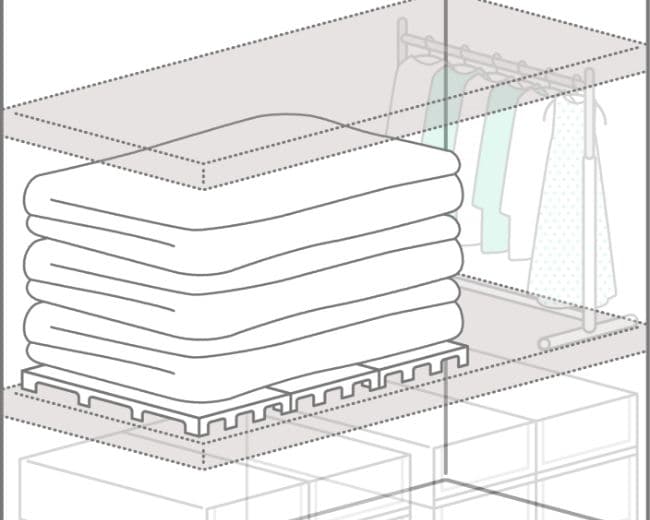

布団は直置きしないように

布団を直置きすると湿気が逃げず、カビやダニの繁殖の原因になってしまいます。定番のすのこなど、湿気対策アイテムを使いましょう。

ニトリのおすすめ

敷くだけでで湿気を吸い取る除湿シート

下に敷いておくだけで湿気を吸い取ってくれる除湿シートです。湿気が溜まったことを知らせてくれるセンサー付きですので、干して乾かせばまた繰り返し使えます。

中段におすすめの収納アイデア

ポイント最も取り出しやすい場所のため、使用頻度が高いモノを優先して収納しましょう。

アイデア1/2

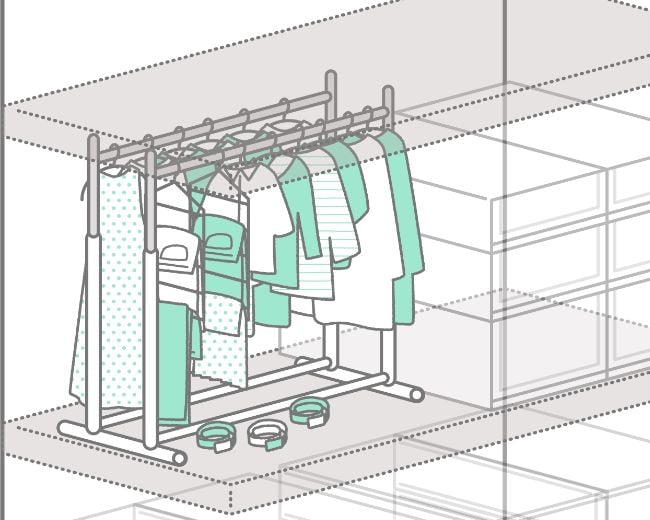

服をハンガーのままかけられるようにする

ハンガーのまま服が収納できるように、押入れをクローゼットのようにして服を出し入れしやすくしましょう。

ニトリのおすすめ

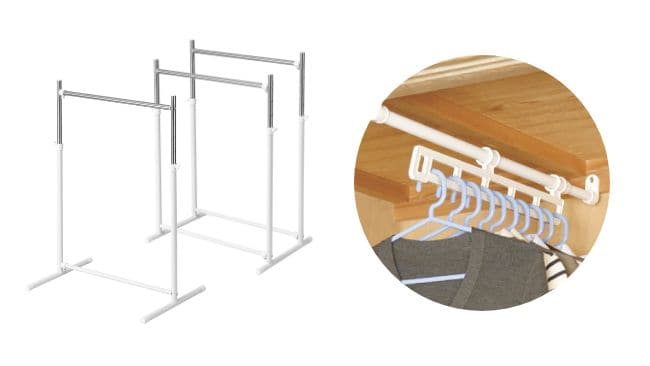

押入れ用のハンガーラック

横向きのしまい方と、縦向きのしまい方ができます。縦向きタイプはネジで固定する必要がありますが、手前にスライドできて出し入れしやすい便利な仕様です。

アイデア2/2

低頻度のモノを奥に、高頻度のモノは手前に

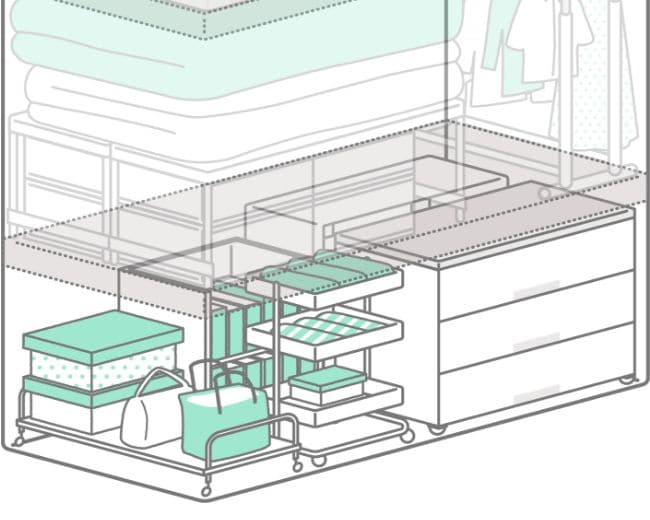

頻繁に使うモノを手前に、そうでないモノは奥に。奥のモノも出し入れできるようにキャスター付きのケースの活用や、いざというときに取り出せるようにモノを動かしやすくするレイアウトがポイント。

ニトリのおすすめ

収納の自由度を上げる前側のラックやケース

前後で分ける場合、手前にラックや棚を設置するとモノに合わせて様々なサイズの収納ボックスが使えるようになるなど、自由度が上がります。

ニトリのおすすめ

低頻度のモノをしまっておく奥側の収納アイテム

奥のモノがどれくらいの頻度で使うかにもよりますが、取り出しやすいレイアウトやキャスター付きの衣装ケースなどを検討しましょう。

下段におすすめの収納アイデア

ポイント下段には、上段や中段に置くと出し入れが大変になるような重たいモノなどを収納するのに向いています。

アイデア

キャスター付きでラクに出し入れ

手前に移動できない大きなタンスやチェストを置いてしまうと、奥のモノを取り出すのは困難になります。

奥手と手前でわける場合は特に、キャスターをつけて奥のモノをいつでも取り出せるようにするのがオススメです。

ニトリのおすすめ

キャスター付きの収納ラック・ワゴン

押入れの下段に入れられて、簡単に動かすことが出来るキャスター付きタイプ。置きたい場所に合わせてサイズを選びましょう。

ニトリのおすすめ

前後をつなげて家電や布団をしまうキャリー

衣服ではなく家電など重いモノをしまいたい場合はキャリーが大活躍。キャスターがついているので、出し入れも簡単です。

湿気・カビ・ダニ対策も忘れずに

ポイントモノを詰めすぎてしまうと通気性が悪くなり、湿気が溜まりやすくなります。大切な服が湿気でカビやダニでダメになってしまわないように対策しましょう。

アイデア

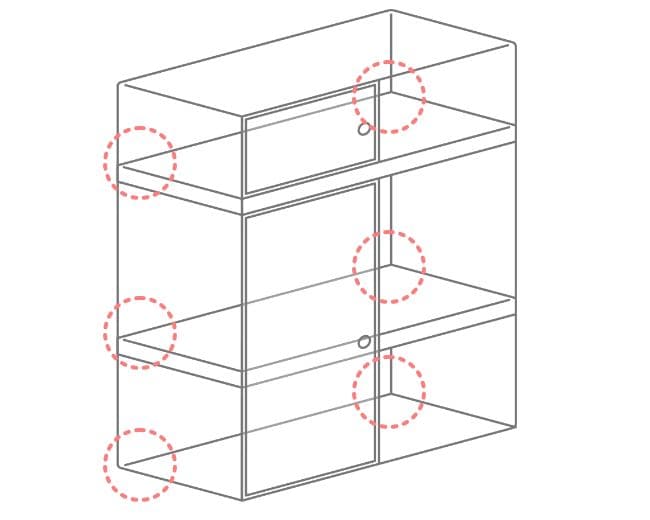

湿気が溜まりやすい隅と下に設置するのが◎

湿気は隅と奥に溜まっていきます。除湿剤を設置するときも上段、および中・下段の隅と奥に除湿剤を設置するのが良いでしょう。

押入れ内のレイアウト具体例

実際押入れに物を収納するとしても、どのアイテムを使えば良いか、何となくわからない…。

そんな方でも収納した際のイメージができるよう、

レイアウトと使う収納アイテムのアイデアをケース別に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

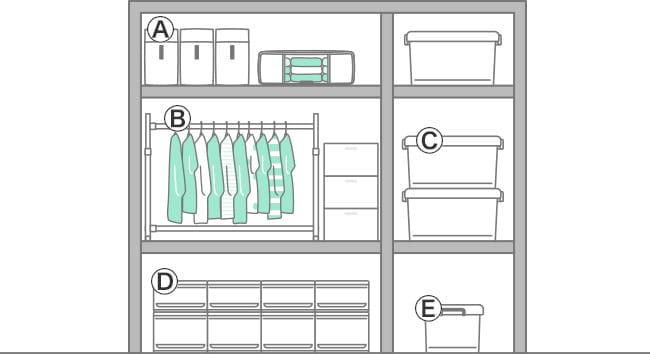

CASE1. 衣服の量が多い場合

- 持っている服の量が多い

- 服をどこにしまったか分からなくなりがち

- 押入れをクローゼットのように使いたい

上段

- Ⓐ:布団袋

- 普段使わないシーズンオフやお客さま用の布団を収納しましょう。

中段

- Ⓑ:つっぱりハンガー

- 押入れのサイズに合うハンガーラックを使えば、手軽に押入れをクローゼット化できます。

- Ⓒ:フタ付き収納ボックス

- シーズンオフの服はフタができるケースに入れると、ホコリを被る心配もありません。

下段

- Ⓓ:押入れケース

- 押入れの奥行きに合うケースで、デッドスペースを生まないよう心がけましょう。

- Ⓔ:フタ付き収納ボックス

- 使用頻度が低い冠婚葬祭に使う物も、フタができるケースにしまいましょう。キャスター付きであれば、取り出すときも楽ちんです。

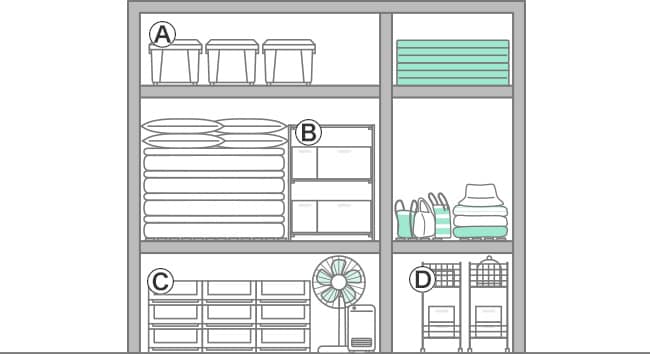

CASE2. 布団と日用雑貨をメインにした場合

- 布団と雑貨両方を収納したい

- ごちゃごちゃした押入れ内を綺麗にしたい

- 襖を外して見せる収納にしたい

上段

- Ⓐ:ストッカー

- 非常食や備蓄はストッカーに入れて上段にしまっておきましょう。

中段

- Ⓑ:バスケットボックス

- 鞄や日用品の一時置き場として活用しましょう。

下段

- Ⓒ:押入れケース

- 鞄や帽子はケースごとに分けて収納し、どこに何があるか把握できるようにしましょう。

- Ⓓ:マルチラック

- たまに使うモノはキャスター付きのラックにしまうと、出し入れが簡単になります。

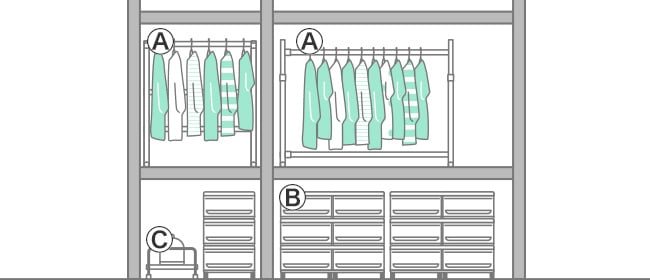

CASE3. 左右で使用する人を分けた場合

- 二人でひとつの押入れを使いたい

- 段ごとにしまう物をしっかり分けたい

中段

- Ⓐ:押入れハンガーシェルフ

- 手前に洋服を掛けられるラックを使って、洋服をハンガーにかけたまま収納。奥の棚には、鞄や帽子を置くとごちゃつきません。

下段

- Ⓑ:押入れ用ケース

- 縦も奥行もサイズが合うケースを使って、服や下着などを整理しましょう。

- Ⓒ:収納キャリー

- 少し重いモノやたまにしか使わないモノは、キャリーの上に置いて取り出しやすい状態にしましょう。

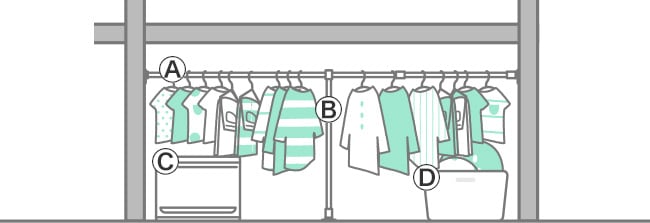

CASE4. 下段を子ども用スペースにした場合

- 子どもが自分で服を選べるようになった

- 大人と子どもの収納を分けて使いたい

下段

- Ⓐ:つっぱりポール

Ⓑ:支えポール - 突っ張り棒に支えポールを使えば、いくつ洋服を掛けてもずり落ちる心配なし。

- Ⓒ:押入れ用ケース

- シーズンオフの服などをしまっておきましょう。

- Ⓓ:バスケット

- おもちゃや学用品の所在が分からなくならないよう、収納ボックスにまとめてしまいましょう。

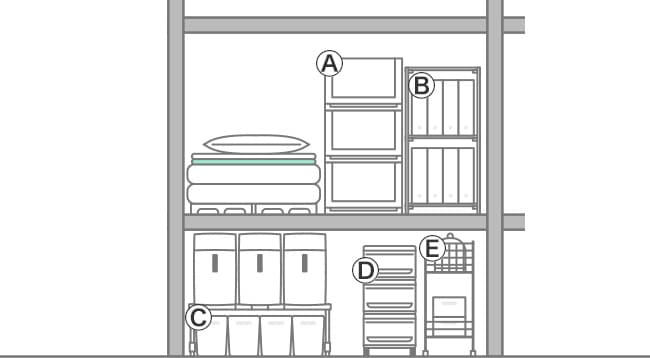

CASE5. 書類を収納する場合

- 一つの押入れに全てまとめて収納したい

- 少ない収納をごちゃごちゃにならないようにしたい

中段

- Ⓐ:押入れ用収納ケース

- 日常使いする衣類をまとめて収納しましょう。ケースごとに服の種類を分けると出し入れの際に探す手間が省けます。

- Ⓑ:ラック

- 書類や本など、頻繁に出し入れするモノは中段のラックにしまいましょう。

下段

- Ⓒ:押入れ整理ラック

- 下段を更に上下の空間に分けることで、布団と細々したアイテムを同じ場所にしまうことができます。

- Ⓓ:押入れ用ケース

- 鞄や帽子、冠婚葬祭の際に使う物など、使用頻度が低いモノやシーズンオフの洋服をしまう場所にしましょう。

- Ⓔ:マルチラック

- 掃除道具やストック品など、たまに取り出すモノを入れましょう。

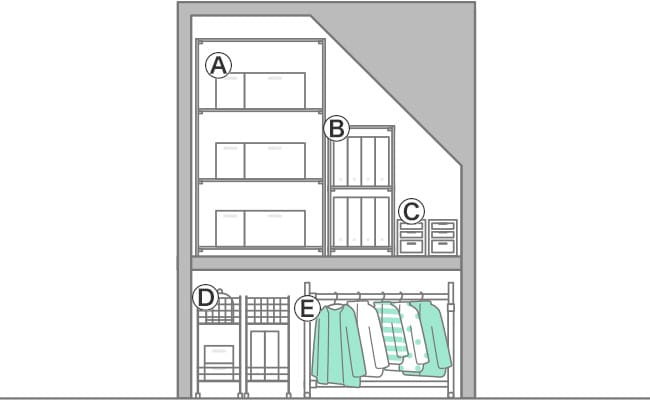

CASE6. 特殊な形の押入れに収納する場合

- 階段下の押入れ収納を持て余している

- 家族全員で使う収納を作りたい

中段

- Ⓐ、Ⓑ:ラック

- 階段下の押入れは特殊な形をしています。スペースを有効活用できるよう、高さ違いの収納ラックを使いましょう。

ストック品や書類等、家族全員が使うモノをしまうのがおすすめです。 - Ⓒ:引き出しボックス

- 一番縦幅が狭いところには、無駄な空間を生まないよう、高さに合う大きさの収納ボックスを使いましょう。

下段

- Ⓓ:マルチラック

- ストーブや扇風機など、季節家電の置き場所として使用しましょう。キャスター付きなので、しまいやすく取り出しやすいです。

- Ⓔ:ハンガーラック

- 鞄や上着など、外出時に必要なモノを掛ける場所として使いましょう。

ポイント押入れはスペースがクローゼットよりも広く、使い方の選択肢も多いです。

何から始めてよいか迷うときには「まずは高頻度で使うモノから」整理された状態にすると、取り組んだ効果を実感しやすいでしょう。

ここまで紹介してこなかった布団収納袋など、使えるアイテムはこちらに掲載していますので、こちらも参考にしてみてください。

ニトリのおすすめ

布団圧縮袋など

かさばりがちな布団は圧縮袋に入れることで収納スペースを減らすことが可能です。

また、押入れの収納を整える際は、除湿などについても気を配るようにしましょう。

ベッド

ベッド マットレス

マットレス 布団・寝具

布団・寝具 ソファ

ソファ カーテン

カーテン クッション・カバー

クッション・カバー 家電・照明器具

家電・照明器具 テーブル・机

テーブル・机 椅子・チェア

椅子・チェア 学習机・ランドセル・子供用品

学習机・ランドセル・子供用品 カーペット・ラグ・マット

カーペット・ラグ・マット 食器棚・キッチン収納

食器棚・キッチン収納 収納・衣類収納

収納・衣類収納 本棚・ラック・シェルフ

本棚・ラック・シェルフ テレビ台・リビング収納

テレビ台・リビング収納 こたつ

こたつ キッチン用品・調理器具

キッチン用品・調理器具 食器・カトラリー

食器・カトラリー インテリア雑貨

インテリア雑貨 生活雑貨・日用品

生活雑貨・日用品 バス・洗面用品

バス・洗面用品 トイレ用品

トイレ用品 洗濯用品

洗濯用品 掃除道具

掃除道具 ベビー用品・ベビーベッド・キッズアイテム

ベビー用品・ベビーベッド・キッズアイテム ガーデニング雑貨・園芸用品・エクステリア

ガーデニング雑貨・園芸用品・エクステリア アウトドア用品・旅行用品

アウトドア用品・旅行用品 オフィス家具・法人・業務用

オフィス家具・法人・業務用 ペット用品

ペット用品 ファッション・ルームウェア・インナー

ファッション・ルームウェア・インナー 健康・美容器具・スキンケア

健康・美容器具・スキンケア