押入れ収納の方法5ステップ|手順と収納ポイントを解説

色々なものをそのまま押し込んだせいでぐちゃぐちゃになっている押入れ収納。

「なんとかしたい」と思っても、奥行きが深いことがネックになり、どう片付けて良いか迷ってしまう方は多いはず。

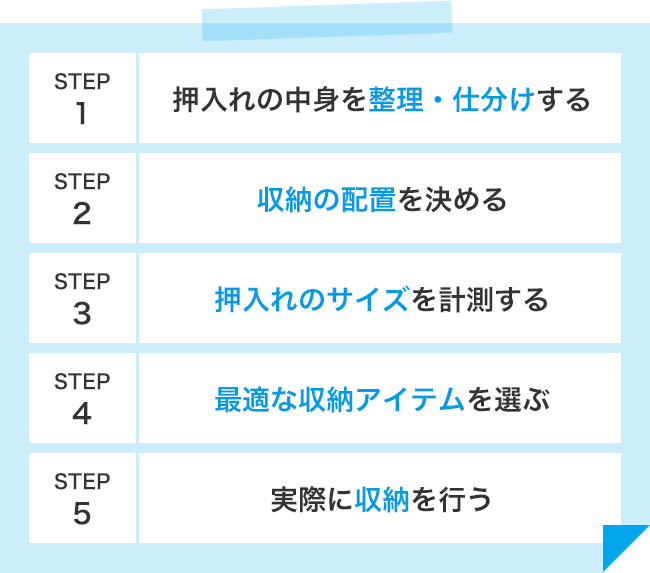

そこで今回は、押入れ収納の方法を5つのステップでご紹介します。

今すぐに押入れの収納を始められるようにやり方を紹介していますので、

今すぐに押入れの収納を始められるようにやり方を紹介していますので、

ぜひ最初から読み進めてみてください。

STEP 1押入れの中身を整理・仕分けする

まず第一のステップは、押入れの中身をすべて出し、次の5つのカテゴリに分けることです。 基本的には、「一年を通して考えた場合、どのくらいの頻度で使うものか」で分類します。

基本的には、「一年を通して考えた場合、どのくらいの頻度で使うものか」で分類します。

頻度別に仕分けることで、使い勝手の良い押入れ収納に整理しやすくなるからです。

断捨離でスペースを有効活用上の5つのカテゴリに当てはまらないアイテムがあれば、断捨離をぜひ検討しましょう。その際、以下のポイントがおすすめです。

- 最後に使用したのはいつか

- 今後使用する可能性はあるのか

- 保管するスペースに見合う価値はあるのか

- 誰かに譲れば喜ばれる可能性はあるか

思い出の品など感情的な価値のあるものは、慎重な判断が必要ですが、あなたの生活スタイルに基づき、不要物かどうかの検討をしてみましょう。

STEP 2収納の配置を決める

押入れ収納の中身が仕分けできたら、続いては収納の配置を決めるステップです。

先に配置を考えることで、しまうものとスペースのバランスを考えて整理したり、

生活導線を考慮した配置を検討しやすくなります。

2-1. 押入れの配置の考え方

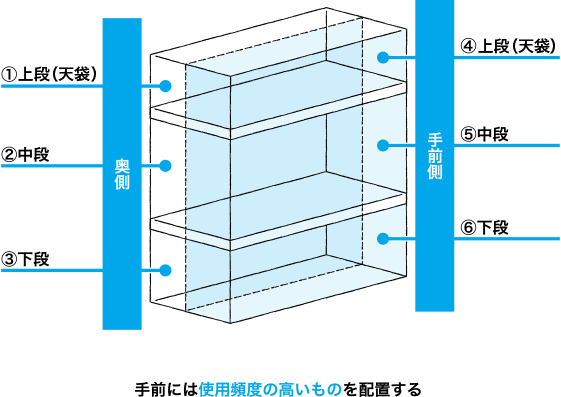

押入れの配置の基本は、上段(天袋)・中段・下段の3段と、それぞれの段を手前と奥に分けて6つの場所で考えることです。

6つにわけることでそれぞれの特性に合わせた収納ができ、日常的に使うような使用頻度の高いものを手前にすることで、取り出しやすくなります。

布団は大きいので2つ分のスペースを使うなど、収納物のサイズなどに応じて柔軟に割り当ててもOKです。

2-2. 場所別使い分けポイント

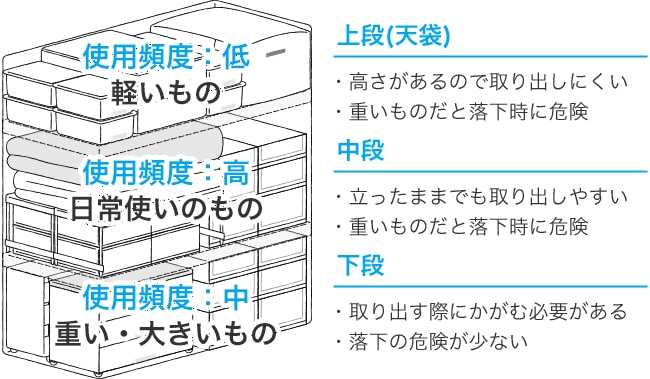

上段・中段・下段の使い分けは、下記の特徴を基本に考えましょう。

軽いものは上段、使用頻度が高いものは中段、重いものは下段に配置するのが、

落下時の危険や使いやすさを考慮した基本スタイルと言えます。

使う人の身長も考慮して収納すると、より使い勝手の良さにつながります。

2-3. 配置のコツ

-

収納の配置のコツは、中段から考えましょう。仕分けたもののうち、中段に入れるのは下記に該当するものです。

![]()

-

上記のうち、特に使用頻度が高く、

「毎日のように使う」「これがすぐ使えないと困る!」というものから、中段に収めましょう!

中段に収まりきらなかったら、さらに重さや大きさを考慮して、

下記のように分類して、上段や下段に割り振りましょう。![]()

-

頻度が高いものを振り分けたら、残りの使用頻度が低いものたちの配置を決めていきます。

![]()

-

![]()

衣替えの時期になるまでシーズン外のものを収めておくスペースとして、あるいは年間通じて使用頻度の低いものの定位置として活用しましょう。

ここまでお伝えした内容を踏まえると下記のように配置することができます。

2-4. 収納物の配置

異なるケース別の配置例をご紹介します。是非、参考にしてみてください。

- CASE1.衣服の量が多い場合

![]()

-

ポイント

- 中段にハンガーをかけられるようにしてクローゼット化にする

- 一目で必要な服の位置がわかるようにする

- CASE2.布団と日用品雑貨をメインにした場合

![]()

-

ポイント

- 収納アイテムの形をそろえ、ふすまをとって押し入れを日用品雑貨の収納スペースに

- 中段に日常的に使うアイテムを配置

収納アイデア特集では、ほかにも「左右で使用する人を分けた場合」「下段を子ども用のスペースにした場合」など、

様々なレイアウト例や具体的な商品の紹介を掲載しているので、詳しく知りたい方はチェックしてみてください。

STEP 3押入れのサイズを計測する

押入れの幅、奥行き、高さの内寸をそれぞれ正確に測り、どのサイズまでなら収納できるか把握しましょう。

- 押入れを測る際の注意点

-

- 幅を測るときは扉を開けた状態で、開口部を測る

- 奥行きは奥から敷居(ふすまをはめ込むためのレール)まで測り、奥側に細い横木(雑巾摺:ぞうきんずり)がある場合はその手前から測る

- 高さは一番低い部分を基準に測る

- 備え付けの棚がある場合は、棚の内寸も測る

STEP 4最適な収納アイテムを選ぶ

収納アイテムを使って物の位置をわかりやすくしましょう。

ここでは種類が豊富な収納アイテムの選び方をお伝えします。

4-1. 収納アイテムを選ぶ目安

収納アイテムはしまうものや場所、使用頻度に合わせて選ぶことで、すっきり整理ができたり、

物を探しやすく工夫することができます。下記のポイントを意識して選んでみましょう。

- 同シリーズでそろえると統一感がでて見た目がすっきりする

- 奥側のものや使用頻度が低いものをしまう場合は、ほこりが付きやすいのでフタ付きがおすすめ

- 積み重ねできると上の空間を最大限利用しやすい

- 空間を分けられる「仕切りアイテム」活用する

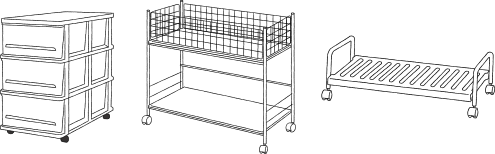

また、押入れの上段・中段・下段には、落下の危険度やしまう物の特徴に適した収納アイテムがあります。

- 上段(天袋)

-

- 落ちても危険性が低い軽くてやわらかい素材のケース

- 台に乗らなくても取り出しやすい構造

![]()

- 中段

-

- ハンガーラックやつっぱり棒

- 日用品ストックを仕切れる小さいケース

- 下段

-

- 取り出しやすいキャスター付きの収納アイテム

4-2.サイズ選びの注意点

収納アイテムを選ぶ際には、寸法は2~3cmほど余裕を持たせておきましょう。

ぎりぎりの寸法で収納アイテムをレイアウトしてしまうと、出し入れの余裕がなくなってしまいます。

詰め込みすぎると、通気性が悪くなってカビやニオイの原因になるので、余裕をもってレイアウトしましょう。

詰め込みすぎると、通気性が悪くなってカビやニオイの原因になるので、余裕をもってレイアウトしましょう。

防虫・湿気対策押入れ収納において、防虫・湿気対策は非常に重要です。押入れは閉鎖的な空間であるため、湿気がこもりやすく、虫やカビが発生しやすい環境だからです。

すのこを使って通気性を良くしたり、防虫や防カビシートを押入れの棚や床に敷いたりして、対策しましょう。 押入れの防虫・湿気対策をさらに知りたい方はこちらもチェックしてみてください。

押入れの防虫・湿気対策をさらに知りたい方はこちらもチェックしてみてください。

STEP 5実際に収納を行う

ここからは、実際に押入れに収納をしていきましょう。効率的に作業を進め、

使い勝手のよい押入れになるための3つのポイントを紹介します。

5-1. 下段から開始

実際に収納する際、中身をすべて取り出すため、作業スペースが狭くなります。

下段にしまう大きいものを先に片付けましょう。作業スペースが確保でき、

またスペース減ることで、達成感を得やすいため、おすすめです。

5-2. 低頻度のものはラベリング

上段は使用頻度が低いため、「何が入っていたんだろう?」となりがち。

収納時にラベリングすることで、今後の使い勝手が良くなります。

5-3. 適宜、動線を確認

最後に、収納の一区切りごとに、適宜使い勝手を確認することも大切です。

最後まで一気に片付けてしまうと、問題が起こったときに対処するのが大変だからです。

例えば下段の収納が終わった、実際に収納物を取り出してみるなど、一度動線を確かめてみましょう。

まとめ

今回ご紹介したステップで進めていくことで、押入れ収納を使い勝手の良いものに整理することができるでしょう。

収納アイテムの具体例を参考に、あなたの生活スタイルに合った最高の押入れ収納を整えてみてくださいね。

ベッド

ベッド マットレス

マットレス 布団・寝具

布団・寝具 ソファ

ソファ カーテン

カーテン クッション・カバー

クッション・カバー 家電・照明器具

家電・照明器具 テーブル・机

テーブル・机 椅子・チェア

椅子・チェア 学習机・ランドセル・子供用品

学習机・ランドセル・子供用品 カーペット・ラグ・マット

カーペット・ラグ・マット 食器棚・キッチン収納

食器棚・キッチン収納 収納・衣類収納

収納・衣類収納 本棚・ラック・シェルフ

本棚・ラック・シェルフ テレビ台・リビング収納

テレビ台・リビング収納 こたつ

こたつ キッチン用品・調理器具

キッチン用品・調理器具 食器・カトラリー

食器・カトラリー インテリア雑貨

インテリア雑貨 生活雑貨・日用品

生活雑貨・日用品 バス・洗面用品

バス・洗面用品 トイレ用品

トイレ用品 洗濯用品

洗濯用品 掃除道具

掃除道具 ベビー用品・ベビーベッド・キッズアイテム

ベビー用品・ベビーベッド・キッズアイテム ガーデニング雑貨・園芸用品・エクステリア

ガーデニング雑貨・園芸用品・エクステリア アウトドア用品・旅行用品

アウトドア用品・旅行用品 オフィス家具・法人・業務用

オフィス家具・法人・業務用 ペット用品

ペット用品 ファッション・ルームウェア・インナー

ファッション・ルームウェア・インナー 健康・美容器具・スキンケア

健康・美容器具・スキンケア